“晉太元中,武陵人捕魚為業(yè)。緣溪行,忘路之遠(yuǎn)近。忽逢桃花林……”千百年來,陶淵明游常德市桃花源寫下的《桃花源記》,算得上是鄉(xiāng)村游記的“天花板”。

千百年過去,再看如今的現(xiàn)代化湖南,越來越多的秀美鄉(xiāng)村,如同珍珠一般,點(diǎn)綴在三湘四水之間,熠熠生輝。

湖南鄉(xiāng)村,秀在哪里

美得讓人心醉的,何止是桃花源。隨便提起一個(gè)湖南鄉(xiāng)村,都是“響當(dāng)當(dāng)”的。

有影響全國(guó)的“精準(zhǔn)扶貧”首倡地——

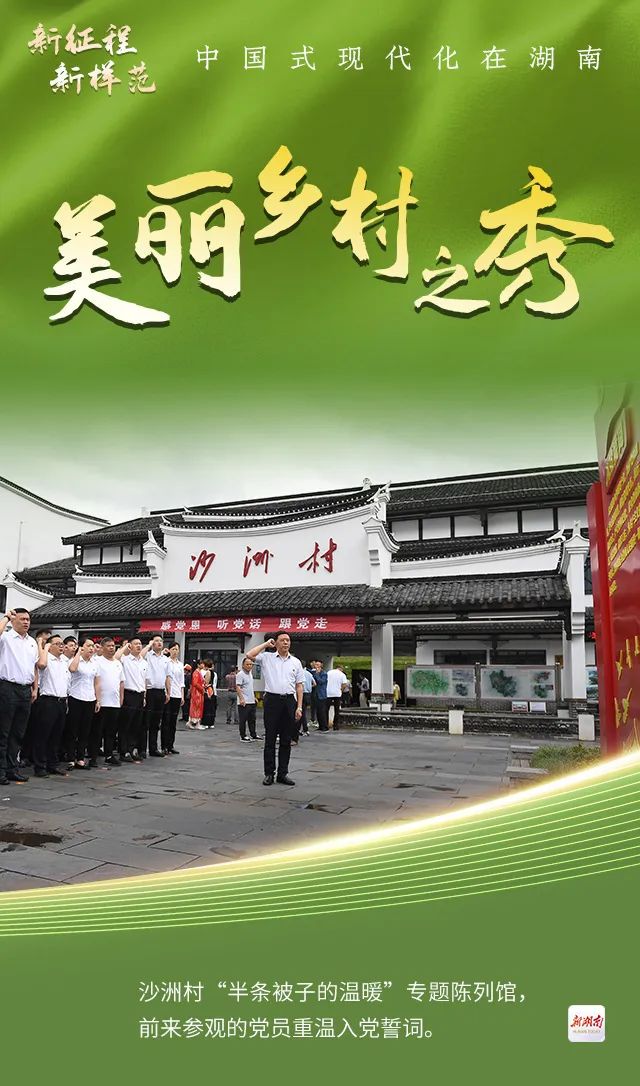

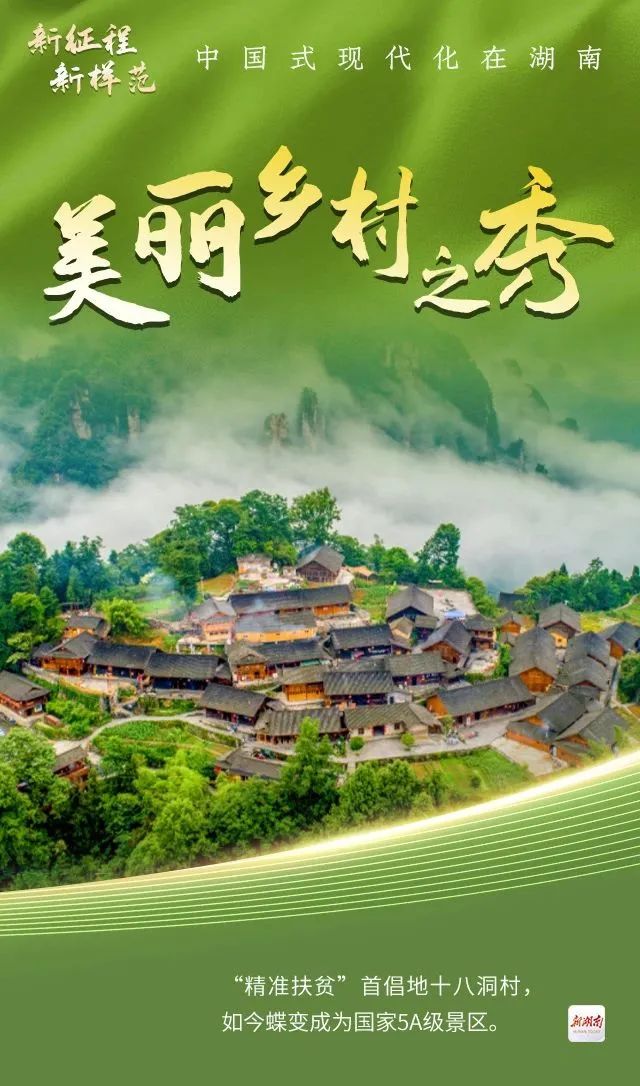

花垣縣十八洞村。2013年11月3日,習(xí)近平總書記在這里提出“精準(zhǔn)扶貧”重要理念。一場(chǎng)波瀾壯闊的脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),從十八洞村出發(fā),在三湘大地全面展開。

十年過去了,這個(gè)群山環(huán)繞中的千年苗寨,富了、美了、潤(rùn)了,成為國(guó)家5A級(jí)景區(qū),吸引著無數(shù)人翻山越嶺而來。

有感動(dòng)中國(guó)的少數(shù)民族古村落——

汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)沙洲村,用“半條被子”的故事感動(dòng)中國(guó)。這個(gè)有著百年歷史的瑤族古村落,枕山、環(huán)水、面屏,青磚黛瓦、幽長(zhǎng)巷道,樸素的馬頭墻,處處散發(fā)著中國(guó)傳統(tǒng)古村落的獨(dú)特魅力。小山村蝶變?yōu)閲?guó)家4A級(jí)紅色旅游景區(qū),每年迎來100多萬人接受洗禮。

有山鄉(xiāng)巨變的文學(xué)村莊——

“不上五年,一到春天,你看吧,粉紅的桃花,雪白的梨花,嫩黃的橘子花,開得滿村滿山……工人老大哥下得鄉(xiāng)來,會(huì)疑心自己迷了路,走進(jìn)人家花園里來了。”

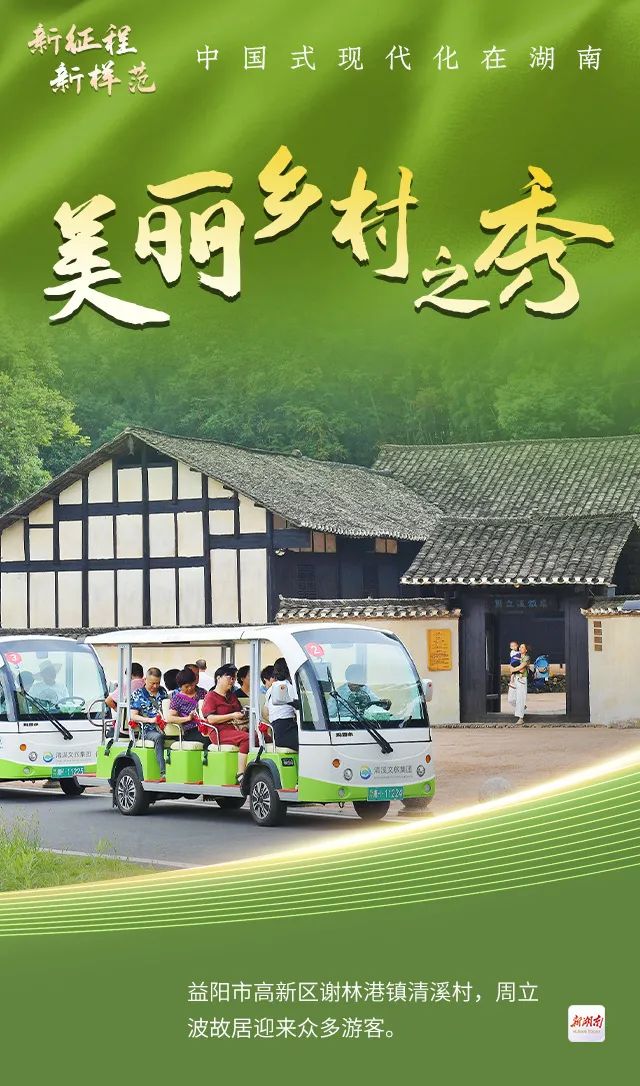

1958年,長(zhǎng)篇小說《山鄉(xiāng)巨變》出版,轟動(dòng)中國(guó)文壇。或許周立波自己都沒有想到,當(dāng)初他在書里暢想的鄉(xiāng)村未來美景,如今已變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。不管春夏秋冬,每到雙休日,益陽高新區(qū)謝林港鎮(zhèn)清溪村總是游人如織。

有遠(yuǎn)近聞名的“博士村”——

瀏陽市沙市鎮(zhèn)秧田村,弘揚(yáng)耕讀傳家的優(yōu)良傳統(tǒng),先后走出28名博士、176名碩士、近1000名大學(xué)生。

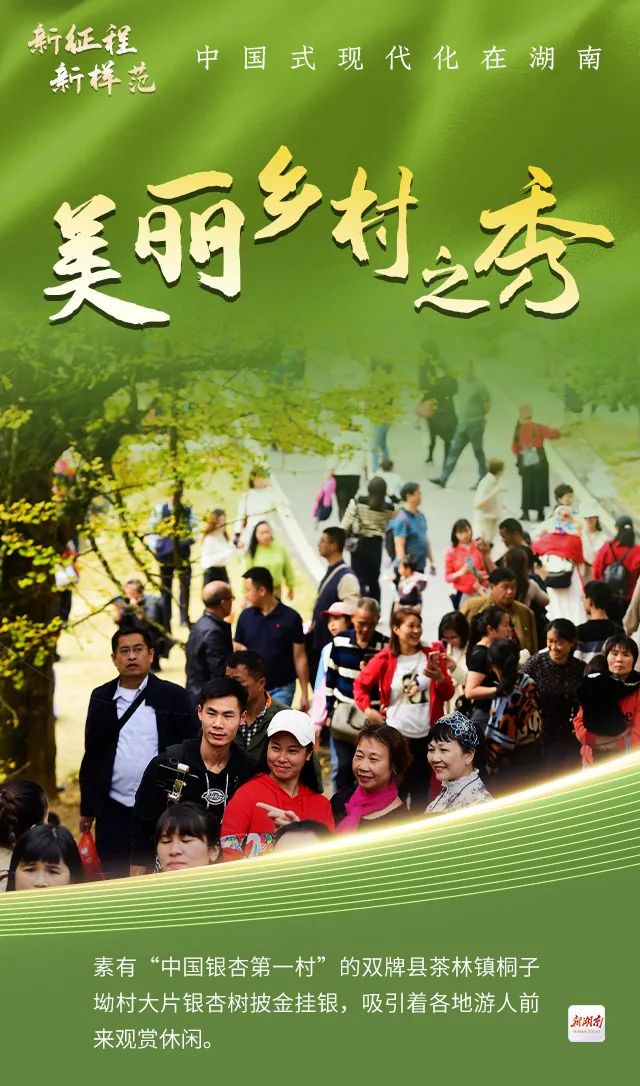

有中國(guó)銀杏第一村——

雙牌縣茶林鎮(zhèn)桐子坳村,有3000多株銀杏,其中有一株樹齡達(dá)到了1603年以上,堪稱千年銀杏王。每到秋天,桐子坳村迎來一年中最美的模樣,人們遠(yuǎn)道而來只為一睹它的風(fēng)采。

這些如同珍珠一般的美麗鄉(xiāng)村,時(shí)常引人遐想:假如陶淵明游歷今日的湖南鄉(xiāng)村,將做何感想?

湖南鄉(xiāng)村,憑什么這么秀

如果把美麗鄉(xiāng)村比作貌美女子,這份美,既靠遺傳和天賦,也靠打扮和努力。

湖南自然風(fēng)光秀麗,湖湘文化深厚,民族風(fēng)情濃郁,紅色資源豐富。打造美麗鄉(xiāng)村,湖南底子足。

鄉(xiāng)村是中國(guó)人的根。縱觀全國(guó),各地都在開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè),湖南起步早。

前有浙江“千萬工程”做范本,后有各地因地制宜來創(chuàng)新,湖南形成一套自己的獨(dú)特經(jīng)驗(yàn):

倉廩實(shí)而知禮節(jié)——從強(qiáng)產(chǎn)業(yè)到美鄉(xiāng)村

物質(zhì)是基礎(chǔ)。沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)力作支撐,美麗鄉(xiāng)村只能是“海市蜃樓”。強(qiáng)產(chǎn)業(yè),鼓錢包,是湖南開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)做的第一件事。

十八洞村就是最好的例子。

“苗家住在高山坡,坡上芭茅石頭多。山高溝深路難走,有女莫嫁梨子寨。”10年前的十八洞村,是一個(gè)窮得讓人心痛的地方。

“精準(zhǔn)扶貧”重要理念提出后,十八洞村牽住產(chǎn)業(yè)發(fā)展“牛鼻子”,發(fā)展鄉(xiāng)村游、種獼猴桃、開發(fā)山泉水等“旅游+”產(chǎn)業(yè)體系,村民人均年收入從2013年的1688元人民幣增加到2022年的23505元。

十八洞村成功創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)景區(qū)。苗寨歡歌里,這個(gè)曾經(jīng)窮得讓人心痛的地方,變成美得讓人心碎的地方,“深度貧困村”蝶變?yōu)椤笆〖?jí)美麗鄉(xiāng)村示范村”。

各地情況不同,如何強(qiáng)產(chǎn)業(yè),讓老百姓的錢包鼓起來?

湖南堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,重中之重扶持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。各地挖掘優(yōu)勢(shì)資源,大做“土特產(chǎn)”文章,為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)打牢物質(zhì)基礎(chǔ)。

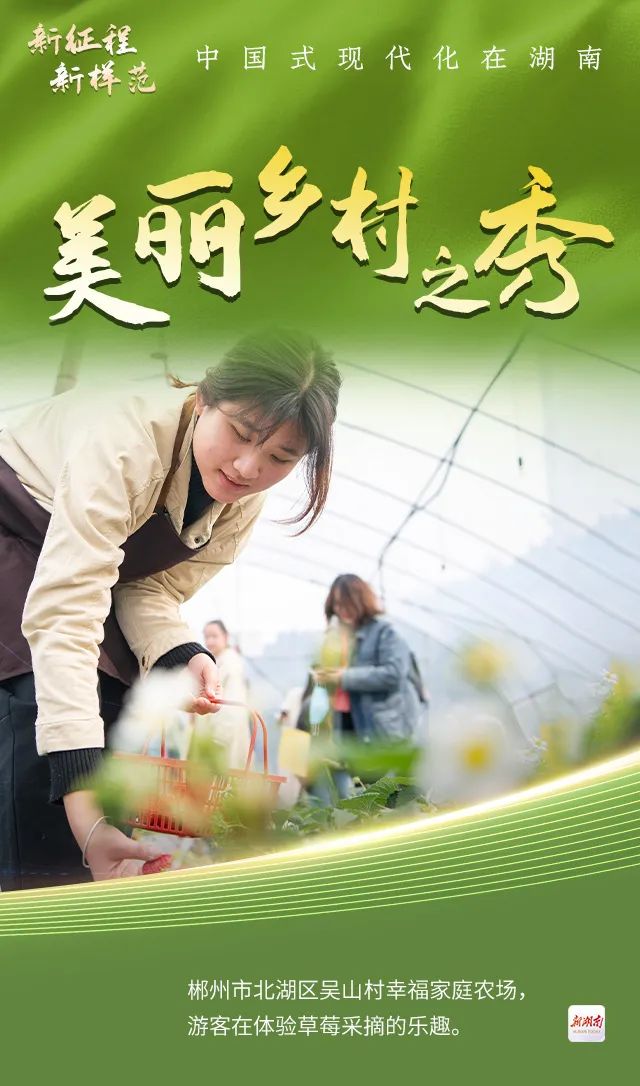

“土”,就是基于一方水土,開發(fā)農(nóng)業(yè)多種功能,挖掘鄉(xiāng)村多元價(jià)值。例如,北湖區(qū)華塘鎮(zhèn)吳山村用莓、蝦、沃柑、茶4個(gè)產(chǎn)業(yè)帶“活”全村,八百年古村成為新晉網(wǎng)紅。

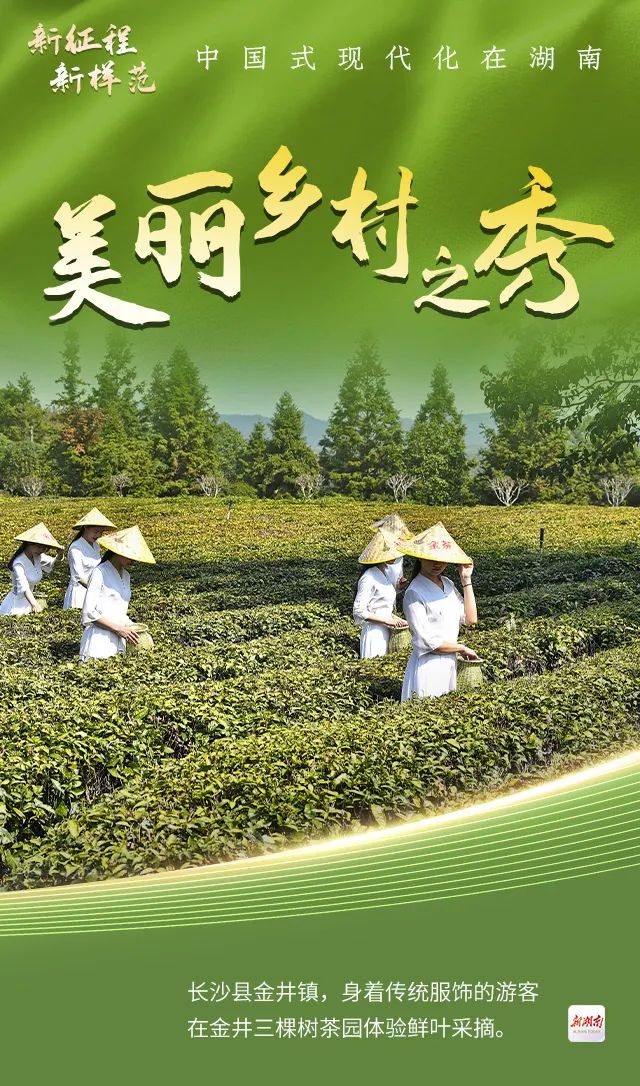

“特”,就是突出地域特色,唱響“湘字號(hào)”品牌。例如,長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn),一片茶葉帶動(dòng)小鎮(zhèn)變強(qiáng)鎮(zhèn)、茶園變景園,該鎮(zhèn)年產(chǎn)茶2萬噸,每年游客超過100萬人次。

“產(chǎn)”,就是延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈,加快一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。例如,資陽區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)先鋒橋村種植木槿花,帶動(dòng)觀光旅游、開發(fā)洗護(hù)用品等,實(shí)現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合,村集體收入翻了一番。

開發(fā)“土特產(chǎn)”,農(nóng)民錢包鼓起來。連續(xù)多年,全省農(nóng)村居民人均可支配收入增速快于城市居民收入增速。

產(chǎn)業(yè)強(qiáng),帶動(dòng)農(nóng)民富。手頭闊,扮靚鄉(xiāng)村勁頭足。在汝城、醴陵、會(huì)同,政府引導(dǎo)村民、鄉(xiāng)賢、企業(yè)等社會(huì)各方力量,紛紛參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

各地保留傳統(tǒng)與特色,實(shí)現(xiàn)各美其美,全省已累計(jì)建成10200個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范村,占全省總村數(shù)的43%。

耕讀傳家,詩書繼世——從外表塑形到內(nèi)在鑄魂

俗話說,“美人在骨不在皮。”類比美麗鄉(xiāng)村,既看外表、也要看內(nèi)涵。

瀏陽市沙市鎮(zhèn)秧田村便是借助“內(nèi)涵”出圈。都說“寒門難出貴子”,秧田村卻盛產(chǎn)博士。其中的“秘訣”,便是“耕讀傳家”精神。

在秧田村,90多歲老人自愿捐出老屋建書屋,書屋定期開展文學(xué)作品賞析、詩歌創(chuàng)作等文化沙龍或主題講座活動(dòng)。

每家的父母都跟子女有個(gè)約定,父母不打牌,孩子不玩手機(jī)。鄰里之間不比誰家富裕,就比誰家孩子會(huì)讀書。老人60歲開始學(xué)認(rèn)字,10年間識(shí)字超4000個(gè)……

崇文重教蔚然成風(fēng),遠(yuǎn)近游客慕名而來,秧田村走上了文旅融合之路。

為美麗鄉(xiāng)村鑄魂,和美鄉(xiāng)風(fēng)建設(shè)是重要抓手。

一方面,湖南對(duì)高價(jià)彩禮、大操大辦等重點(diǎn)領(lǐng)域突出問題進(jìn)行專項(xiàng)治理。另一方面,對(duì)正面典型進(jìn)行鼓勵(lì),通過宣傳進(jìn)行引導(dǎo)。

不少基層干部放下“架子”、走上舞臺(tái),成為演員、宣傳員。涌現(xiàn)出南縣《考鎮(zhèn)長(zhǎng)》、東安縣《有我》等一批優(yōu)秀“縣鄉(xiāng)長(zhǎng)說唱移風(fēng)易俗”優(yōu)秀節(jié)目,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、尊老愛幼、鄰里和睦等文明新風(fēng)。

同時(shí),大力弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。例如江華瑤族自治縣湘江鄉(xiāng)桐沖口村,打造“千年瑤寨”,弘揚(yáng)瑤族文化,國(guó)家級(jí)貧困縣變?yōu)橹袊?guó)少數(shù)民族特色村寨、全國(guó)文明村。

放眼三湘農(nóng)村,文明鄉(xiāng)風(fēng)浩蕩來。目前,全省建成省級(jí)以上文明村鎮(zhèn)553個(gè)。

政通人和,百?gòu)U俱興——從“一時(shí)美”到“持續(xù)美”

美麗鄉(xiāng)村建設(shè),“一時(shí)美”容易,“持續(xù)美”卻不易。

試想一下,美麗鄉(xiāng)村建設(shè),農(nóng)民是參與主體,也是受益主體。如果僅靠政府力量,眼巴巴只望著政府的項(xiàng)目資金,肯定難以見長(zhǎng)效。湖南創(chuàng)新基層治理,引入各方力量,為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)注入活力。

充分發(fā)揚(yáng)村民自治,實(shí)現(xiàn)美好家園共建共治共享。多地實(shí)行家門口“三包”制度,村民衛(wèi)生意識(shí)提高,村容村貌改善。婁底市新化縣瑯塘鎮(zhèn)成立近7000人的志愿者隊(duì)伍,開展人居環(huán)境整治、創(chuàng)建文明鄉(xiāng)風(fēng)。該鎮(zhèn)7人入選“湖南好人”,獲評(píng)第二批湖南省基層治理創(chuàng)新典型案例。

自治、德治、法治相融合,美麗鄉(xiāng)村充滿活力又和諧有序。冷水灘區(qū)組織成立“永州大伯”調(diào)解工作室,推動(dòng)鄉(xiāng)村矛盾及時(shí)有效化解。衡南縣三塘鎮(zhèn)大廣村設(shè)立調(diào)解委員會(huì)、治保委員會(huì),聘請(qǐng)司法工作人員擔(dān)任法律顧問,連續(xù)3年無一例矛盾糾紛上交,被評(píng)為全國(guó)民主法治示范村。

數(shù)字賦能,鄉(xiāng)村治理與服務(wù)水平得到有力提升。作為首批國(guó)家數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)地區(qū),邵陽市大祥區(qū)數(shù)字鄉(xiāng)村大數(shù)據(jù)中心整合接入平安、教育、防溺水、政務(wù)等攝像頭2787路,采集30余萬人、13萬余棟房屋信息,構(gòu)建了區(qū)、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)聯(lián)動(dòng)鄉(xiāng)村數(shù)字化治理體系。

放眼如今的三湘農(nóng)村,呈現(xiàn)一幅幅“產(chǎn)業(yè)旺、鄉(xiāng)風(fēng)好、治理優(yōu)、生態(tài)美”的幸福鄉(xiāng)村新畫卷。

湖南鄉(xiāng)村,如何更秀?

展望未來,如何讓湖南美麗鄉(xiāng)村建設(shè)更上一層樓?

湘伴君認(rèn)為,要抓住鄉(xiāng)村規(guī)劃這個(gè)基礎(chǔ),堅(jiān)持“一張藍(lán)圖干到底”,扎實(shí)推進(jìn)村莊規(guī)劃落地落細(xì),讓鄉(xiāng)村規(guī)劃更實(shí)用、更管用、更好用。

從實(shí)踐中來看,例如像沙洲村這樣的古村落,得益于科學(xué)的規(guī)劃,歷經(jīng)百年,愈古愈美。

同時(shí),要抓住強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、增收入這個(gè)關(guān)鍵。美麗鄉(xiāng)村建設(shè),動(dòng)工即需花錢,錢從何處來?光靠政府項(xiàng)目資金,肯定是不夠的,也不是長(zhǎng)久之策。

各地要縣城引領(lǐng)、中心城鎮(zhèn)帶動(dòng),大力發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì),千方百計(jì)增加農(nóng)民收入,增強(qiáng)農(nóng)民自主發(fā)展能力,堅(jiān)決守住防返貧底線。

在建設(shè)過程中,盡量保持原貌,發(fā)揮特色,采用經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則,避免“造盆景”式的浪費(fèi),確保投入有回報(bào),建設(shè)有成效。

還要注重穩(wěn)步擴(kuò)面。當(dāng)前美麗鄉(xiāng)村數(shù)量占全省鄉(xiāng)村的比重還不足一半,要梯次鋪開,全域推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)各美其美,美美與共。

湘伴君設(shè)想,若陶淵明再游湖南,游記描繪的景致應(yīng)當(dāng)不輸《桃花源記》。

來源:湘伴

編輯:吳一夫