歲歲重陽

今又重陽

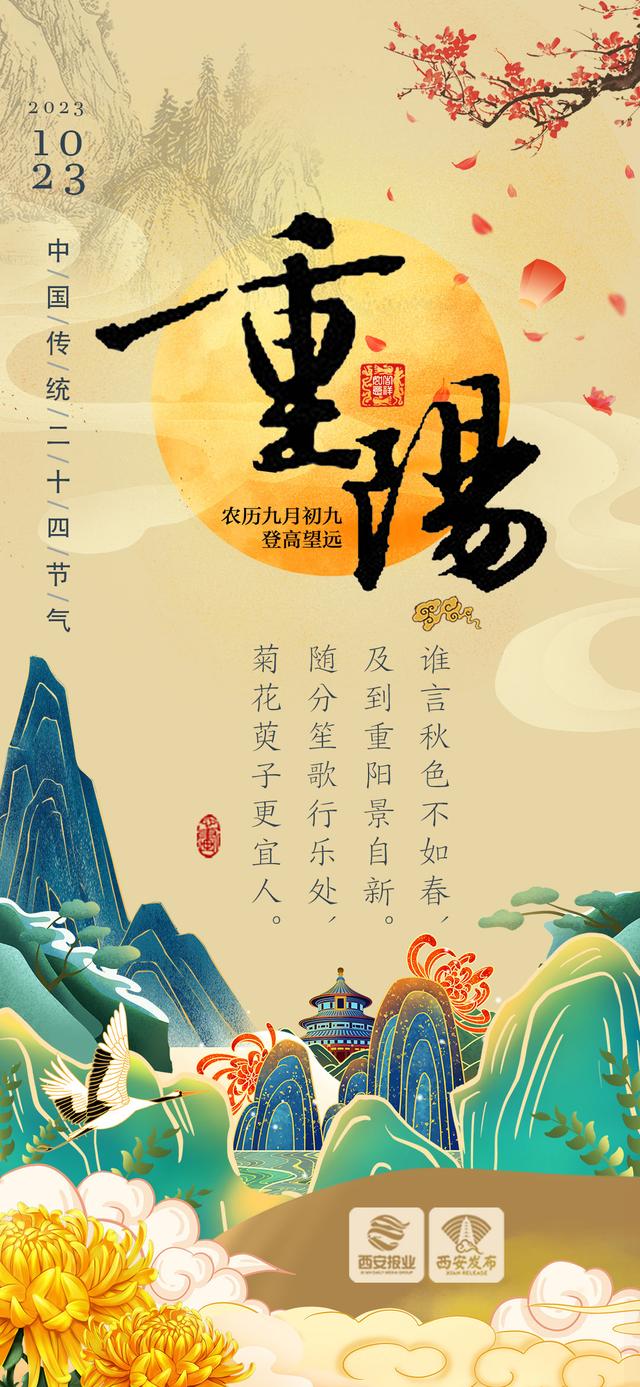

農歷九月九日是重陽節

九為至尊,代表“陽”

兩個“陽”合在一起

故叫重陽節

作為中國的傳統節日

重陽節起源于漢長安

在唐代被確定為正式節日

翻閱古籍可以了解到,《長安志》中有漢代京城長安九月九日時人們游玩觀景之記載。漢代劉歆的《西京雜記》則記載:每年九月九日佩茱萸,食蓬餌,飲菊花酒,以辟邪延壽。以此可證明,西漢時已形成了九月九日相對固定的節日習俗。

至唐代時,很多傳統節日習俗糅合定型,重陽節被確定為正式的民間節日。而重陽節諸多習俗的主體部分,也從唐時傳承至今。

如今,隨著時代的發展

以及社會的進步

重陽節的文化內涵

不斷延展豐富

登高

重陽節又稱“登高節”。在唐代長安,盛行在重陽節這一天登大雁塔,遠眺終南山和觀望長安皇城的風俗活動。長安城南的白鹿原、少陵原、樂游原、神禾原也是人們競相登高之處。時至今日,西安人依舊熱衷于在重陽前后登山踏秋,欣賞宜人秋景。而重陽登高還有一個別稱叫“辭青”,此時天氣逐漸轉涼,落葉飄零,草木凋謝,與陽春三月的春游“踏青”遙相呼應。

插茱萸

因唐代詩人王維的名篇《九月九日憶山東兄弟》,人們都記住了一種叫“茱萸”的植物,插茱萸的重陽習俗遂被人逾千古所銘記。茱萸,是一種常綠、帶香氣、可入藥的植物。古時人們還在重陽節爬山登高時,佩帶插著茱萸的布袋,被稱作“茱萸囊”。如今在關中地區,還有親朋互送茱萸插在門上的習俗,以表相互之間的情誼。

就菊花

唐代詩人孟浩然《過故人莊》中的“待到重陽日,還來就菊花”點亮了菊花作為重陽節的核心意象。而這“就菊花”,不僅是賞菊、詠菊、簪菊,還有飲菊花酒、食菊花膳、吃菊花糕等一系列重陽菊俗。因菊花在農歷九月盛放,重陽節因此也被稱為“菊花節”。重陽前后去興慶宮公園賞菊花展,飲菊花酒等,如今仍是不少西安人共同的“重陽情結”。

送花糕

在關中部分地區,還有娘家人給出嫁女在重陽節送“花糕”或“曲連”饃的習俗。發面用鍋蒸成的是“花糕”,用鏊烤烙的叫“曲連”。糕多為圓形,由底向上堆出三層五層花,取“步步高”之諧音的吉意。而將面捏成環環、圓圈、鐮刀等形狀烙熟,曲曲彎彎連在一起,民間便叫“曲連”。這些習俗也表達了每逢佳節,親友團聚與祈愿祝福的傳統觀念。

自2013年起

重陽節成為中國

法定的“老人節”

“尊老敬老愛老助老”

這一社會主流文明之風

也賦予了節日新的時代內涵

“人間重晚晴”

為老年人的生活

繪就“幸福底色”

“夕陽”就能無限美好

來源:西安發布

編輯:石成