本文作者系中國科學院大氣物理所研究員,博士生導師,中科院青年創新促進會優秀會員。

印度季風與熱帶中東太平洋海溫,分屬東西半球兩個氣候系統,二者相隔萬里卻如“提線木偶”般存在。

熱帶中東太平洋海水一“發燒”,也就是發生我們常說的厄爾尼諾現象(與拉尼娜,南方濤動合稱為ENSO),印度季風帶來的降水就會偏少,隨后印度出現大面積干旱。這不僅影響著南亞十幾億人口的生活,也對東亞季風系統有著重要影響,所以它們之間的這種關系走向頗受關注。

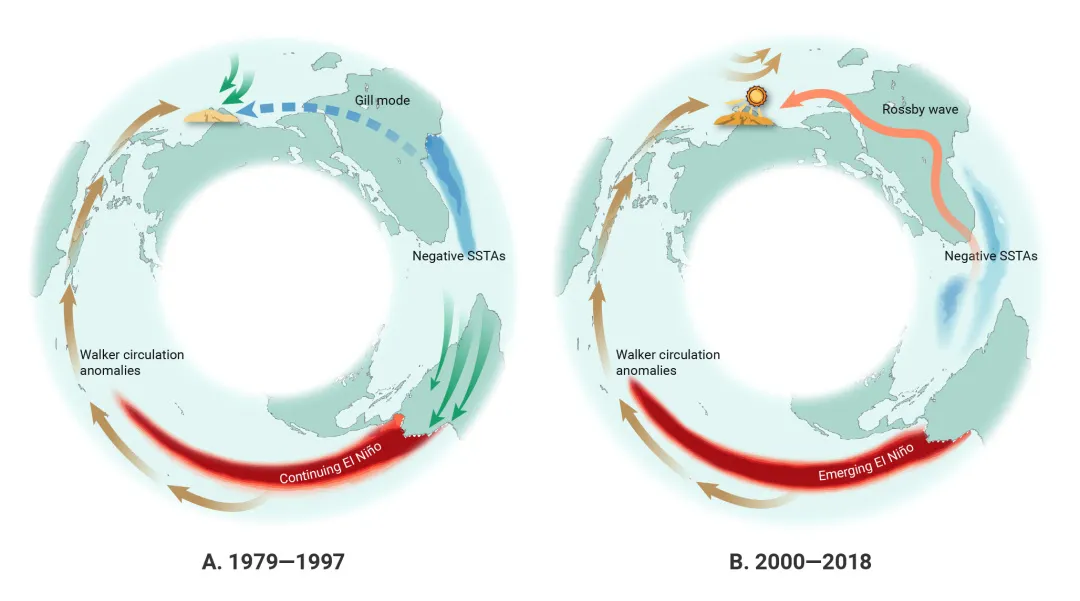

20世紀70年代開始,ENSO與印度季風的負相關明顯減弱,但本文最新研究顯示,從21世紀開始兩者的關系發生了新轉變——開始增強,而這種關系的“緩和”竟是大西洋在“牽線搭橋”(圖1)。研究為提高印度季風乃至東亞季風的預測提供了十分重要的支撐。

圖1

印度雨季什么時候來?誰說了算

印度,是世界第二人口大國,位于南亞季風區,氣候類型為熱帶季風氣候,其夏季不僅酷暑難熬,還容易發生嚴重干旱(圖2)。

圖2.2019年6月季風爆發推遲近一周,印度出現大面積干旱

(圖片來源:trulybelong.com)

現代氣候學發展以前,由于缺乏氣象知識,每逢人間風雨失調,遭遇旱災或澇災,人們只能寄希望于祈禱。

2019年季風爆發前的3—5月,印度卡納塔克邦的降水量僅為47.4mm,較歷史同期(161.6mm)減少了71%,恰逢6月季風的爆發偏晚一周,當地出現嚴重干旱。卡納塔克邦民眾甚至為青蛙舉辦隆重的婚禮來祈雨(圖3)。

圖3.2019年6月8日來自Kalsanka和Kolalagiri的兩只青蛙在卡納塔克邦的Udupi舉行婚禮,以祈求雨神庇護

(圖片來源:The Weather Channel India)

隨著氣象學的發展,人們終于得以了解氣候背后的原因,印度季風是印度雨季的“開關”,干旱會隨著6月份印度季風的來臨,帶來充沛降水得以緩解。

印度季風在6—9月帶來的降水占全年降水總量的70%,對當地農業生產和社會經濟發展起到至關重要的作用。

印度季風如此重要,引起它旱澇異常的幕后大BOSS是誰?這個問題一直困擾著科學家們。

直到20世紀初,Walker爵士擔任印度氣象局局長后,投入了大量研究,才讓引起印度季風旱澇異常的幕后大BOSS身份逐漸揭曉。

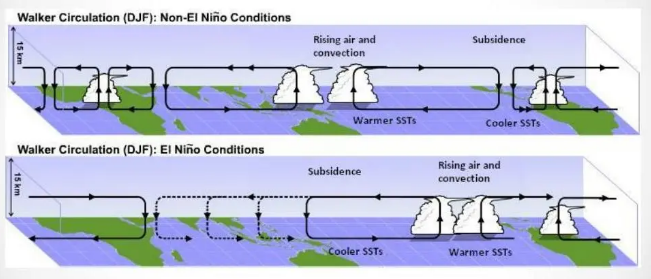

Walker爵士在印度氣象局擔任局長21年,一直致力于印度季風的研究。他于20世紀30年代發現大氣的南方濤動(后與厄爾尼諾和拉尼娜合稱為ENSO)與印度季風降水的異常存在密切關系。Walker爵士由此提出第一個基于物理過程的氣候經驗預測模型,這也是Walker環流名稱的由來(圖4)。

圖4. Walker 環流

(圖片來源:Pennsylvania State University)

隨后經過多位科學家的努力,更加明確了ENSO與印度季風的關系。即厄爾尼諾(或拉尼娜)發生時,熱帶中東太平洋的海溫偏暖(或偏冷),進入“發燒”(或降溫)狀態,接著會通過Walker環流使萬里之遙的印度地區出現干旱(或洪澇),二者關系呈現出十分明顯的負相關。

ENSO是影響印度季風的幕后大BOSS之一。自此,類似的基于物理過程的氣候預測在世界各地迅速開展起來,開啟了現代氣候學的新時代。

20世紀末,得益于更長時間觀測資料的獲取,印度氣候學家Kumar教授于1999年發表在《Science》的研究論文指出ENSO和印度季風降水的關系并不穩定,自20世紀70年代以來二者的關系開始逐漸減弱,在氣候學上這種跨年代的轉變稱為年代際轉變。這一問題迅速成為國際氣候學的研究熱點,氣候學研究進而深入到“年際關系的年代際轉變”上。

隨著問題的深入,相關研究變得異常復雜且艱巨,其物理機制不明,一直是國際氣候學研究的重大挑戰。特別是,20世紀70年代的這次轉變在時間上和全球變暖的長期趨勢契合,因此,這到底是大自然內部的年代際變化還是全球變暖趨勢所致,也存在爭議。

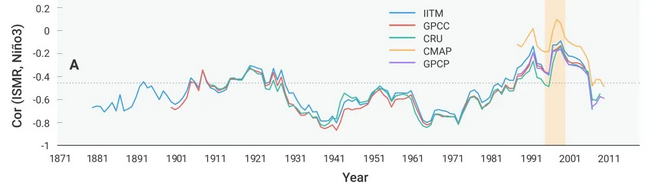

最近,中科院大氣物理研究所黃平課題組最新研究指出,在20世紀90年代末期,ENSO和印度季風的關系開始出現新的年代際轉變——開始增強(圖5)。

圖5

這表明熱帶中東太平洋海溫偏暖(或偏冷),會加劇印度地區的干旱(或洪澇)。這一現象否定了ENSO和印度季風關系的轉變是全球長期增暖趨勢所導致的觀點。

增強?消弱?誰在操控ENSO與印度季風的關系?

ENSO這個大BOSS與印度季風的關系為什么會發生如此轉變呢?該研究指出這種關系的增強與太平洋的“小弟”——大西洋的“態度”密切相關。

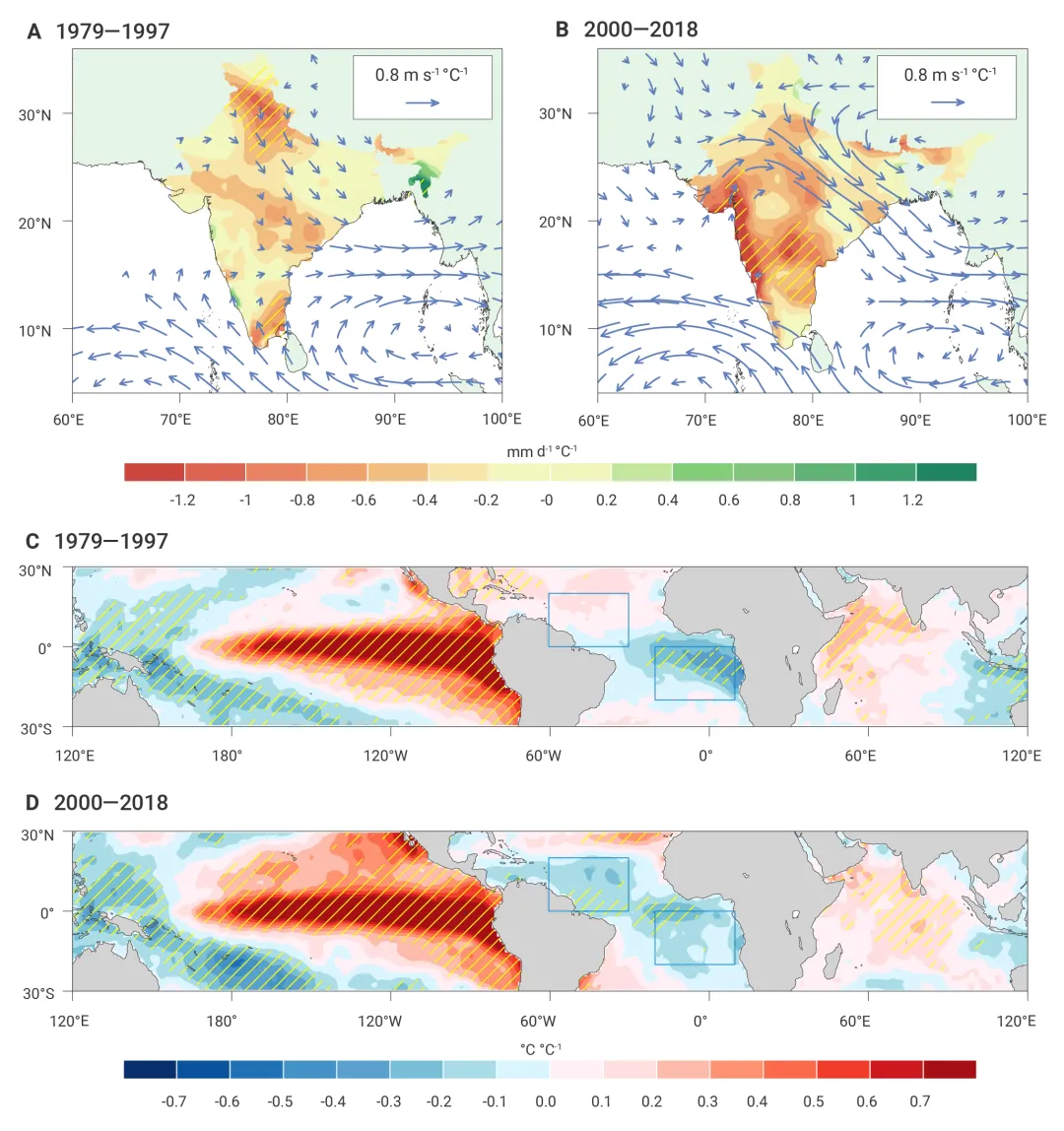

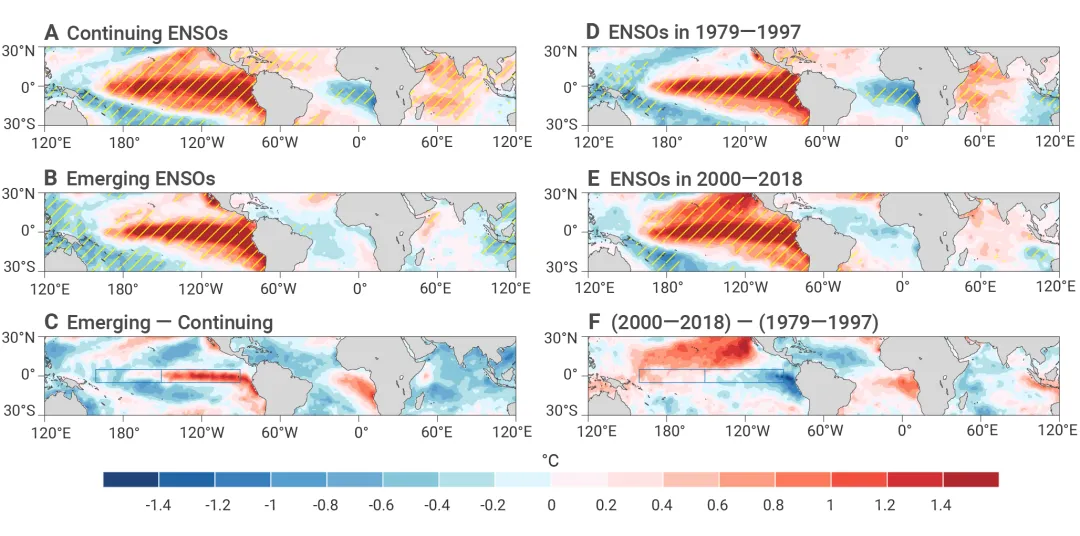

在21世紀之前(1979–1997年),ENSO事件發生時南大西洋海溫的異常主導著整個大西洋海盆(圖6C),這樣一家獨大的局面使得大西洋梯度指數(北大西洋區域與南大西洋區域平均海溫異常之差)為較大的正值。

因此,隨著南大西洋的介入,逐漸瓦解并破壞了ENSO與印度季風的“信任”,導致二者的關系開始減弱。這時,熱帶中東太平洋海水即使“發燒”,萬里之遙的印度干旱也并不嚴重。

然而21世紀之后(2000–2018年),風水輪流轉,ENSO事件發生時南大西洋的勢力開始衰退,并且海溫信號開始向北大西洋轉移,最后兩者實力均較弱且基本相當(圖6D),因此大西洋梯度指數基本為0。

此時南大西洋的“歡喜冤家”——北大西洋,一直與南大西洋“唱反調”,二者對印度季風的影響相反,使大西洋整體對印度季風的貢獻正負抵消,為ENSO和印度季風“牽線搭橋”建了一條綠色通道,這樣一來ENSO和印度季風的關系在不受干擾的情況下又開始增強。這時,熱帶中東太平洋海水一“發燒”,萬里之遙的印度干旱便會加劇。

那么,為什么大西洋會出現這樣的轉變呢?

黃平課題組研究發現:這竟是ENSO“自導自演”的一出戲,其實是ENSO自身的時間演變特征發生了變化。過去大家關注不同空間位置的ENSO(如根據ENSO位置分為東部型和中部型),該項研究卻發現夏季ENSO的狀態存在兩個不同的時間演變,有些ENSO從上一個冬季就存在,一直持續到次年夏季,他們將此稱為延續型ENSO(Continuing ENSO);而另外一些ENSO從夏季才出現,稱為新發型ENSO(Emerging ENSO)。

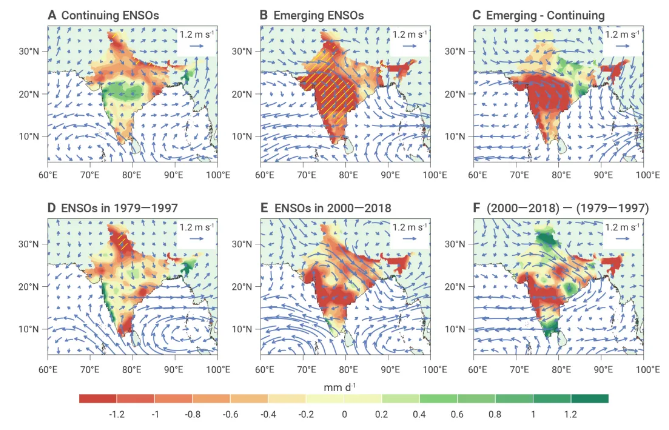

延續型和新發型ENSO通過大氣Walker環流對印度季風的直接影響幾乎沒有差別,但在延續型ENSO下,由于其已經存在半年之久,它對全球海溫有著重要影響,尤其是南大西洋,這些其他區域海溫異常的存在會干擾ENSO的直接大氣影響,這種情況下ENSO和印度季風降水的關系會很弱;

而在新發型ENSO下,其他海區的海溫異常都較弱,無法對ENSO的直接大氣影響造成干擾,ENSO和印度季風降水的關系非常顯著(圖7、圖8)。

圖7. 不同ENSO組別下的海溫異常合成圖

圖8. 不同ENSO組別下的降水異常合成圖

大自然竟然如此奇妙!熱帶中東太平洋的海水稍微“發燒”,卻能影響萬里之外十幾億人的生活與生產,且不同年代的影響竟然大不相同。

然而,這或許只是氣候聯動過程中的冰山一角。為了更好地為人類的生存和發展提供服務,我們需要探索更多的氣候學謎團。

該研究首次發現ENSO與印度季風最新的年代際增強現象,并強調大西洋在其中的“橋梁作用”,提出ENSO時間演變的多樣性,更清晰地解釋了ENSO與印度季風關系的多次年代際轉變。這有助于未來更好地摸清ENSO的“脾氣”。

隨著觀測資料的日益豐富和時效性的增加,讓科學家有機會從更廣闊的角度去關注洋盆間相互作用(太平洋、大西洋和印度洋)的特征以及對氣候變化的影響。這也必將加快人類對自然界中年代際信號轉變的了解。

未來對洋盆間相互作用的持續研究,可能降低目前氣候模式模擬的不確定性,并提高我們短期氣候預測的水平,從而為應對全球氣候變化提供更好的支撐。

來源:科普中國-科普融合創作與傳播

編輯:石成